日前,作為一個民俗文化愛好者,,筆者與宛城區(qū)漢畫像石愛好者張東旭在一起閑聊漢畫之時,,他介紹說2017年溫涼河改造時,他在醫(yī)圣祠北側河道內(nèi),,發(fā)現(xiàn)并收藏了一通清代乾隆元年(1736年)南陽城外菜農(nóng)為南陽縣知縣樹立的“萬年感恩碑”,,想捐獻給國家,不知道怎么操作,?

我連忙察看碑文,,感到這通石碑很有文物價值,,就聯(lián)系南陽市文廣旅局副局長赫玉建,赫局長認為目前南陽縣縣衙沒有修復,,捐給南陽市府衙博物館較為合適,。第二天我就來到府衙博物館,劉紹明館長知道來意后,,喜出望外,,立即安排工作人員到張東旭家把石碑請到了府衙博物館。

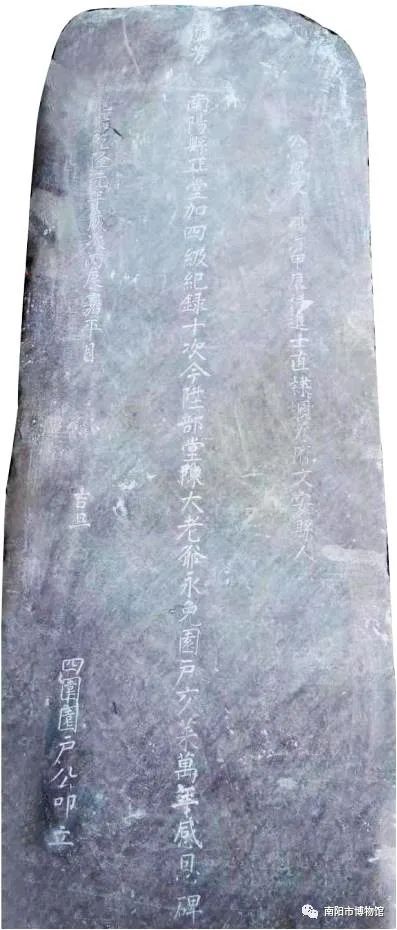

該石碑高190厘米,、寬68厘米,、厚20厘米,底座損毀,,正面共有三行文字,,雖經(jīng)近300年風雨侵蝕,仍清晰可辨,,右側為“公諱鳳友號鶴汀甲辰科進士直隸順天府文安縣人”,,中間為“萬古流芳南陽縣正堂加四級記錄十次今升部堂陳大老爺永免園戶交菜萬年感恩碑”,落款為“龍飛乾隆元年歲次丙辰嘉平月吉旦四園園戶公叩立”,。經(jīng)查閱光緒三十年《南陽縣志》等史料,,得知立碑的原委。

清代南陽城內(nèi)衙門官吏和居民每天食用的蔬菜,,都是城外東西南北4個大菜園提供的,,菜農(nóng)挑菜經(jīng)過東南西北四個城門時,按照縣衙的規(guī)定,,除了承擔正常的田賦之外,,還必須給縣衙交一部分蔬菜,方能進城交易,。由于菜價低廉,,利潤微薄,菜農(nóng)承擔不了交稅和交菜的雙重壓力,,多次向知縣反映情況,,要求取消此“土政策”,但多年來都沒有得到解決,。直到清雍正十年(1732年)換了知縣陳鳳友,,情況才發(fā)生了根本性的變化。

陳鳳友到任后,,經(jīng)調查研究,,認為菜農(nóng)為保障南陽城內(nèi)衙門、百姓的“菜籃子”充盈立下了汗馬功勞,進城賣菜還向衙門交菜,,純屬“苛捐雜稅”,,當即決定“永免園戶交菜”。一年后,,陳鳳友因政績突出,,被擢升為兵部主事。城外四園菜農(nóng)十分感念陳鳳友,,在四年后的乾隆元年,,共同集資鐫刻了“萬年感恩碑”樹立在縣衙內(nèi),既是對前任縣長的贊頌,,也是對后繼官吏的鞭策,。

陳鳳友(1701-1767年)字文度,號鶴汀,,直隸順天府文安縣(今屬河北省廊坊市)人,,清雍正甲辰科(1724年)聯(lián)捷進士。歷任河南泌陽,、南陽知縣,,兵部、刑部主事,,刑部員外郎,,河南司郎中,廣東韶州,、肇慶知府,,均有惠政。還著有《素齋說書》《素齋文稿》和《詩稿》行世,。在考中進士到任泌陽知縣,、南陽知縣的八年間,勤政廉潔,,為百姓辦了許多實事,深受百姓擁戴,,被朝廷“加四級記錄十次”,。清制,凡官員立有功績或經(jīng)考核成績優(yōu)良者,,可交吏部議敘,,給予紀錄或加級的獎勵,相當于現(xiàn)代的立功受獎,。官員升職時,,加級和紀錄作為重要的考核依據(jù);官員被議處降級時,可用“加級”抵銷,,即“功可抵過”,,每加一級可抵銷降一級。陳鳳友連續(xù)加四級并記錄十次,,足見其政績卓著,。

在任知縣期間,陳鳳友不論盛夏寒冬,,每天總是早出晚歸,,巡訪轄區(qū),隨即把所見所聞記錄下來,。任南陽知縣的一天,,他獨自一人騎馬在山麓視察田地,突然風雨大作,,烈馬驚奔,,躍上山頂,將陳鳳友拋進山谷,,他昏迷過去,。蘇醒后,才知道自己掉進山谷,,他渾身沾滿泥水,,費了九牛二虎之力才爬回縣衙。

春季的一天,,陳鳳友帶領眾衙役到鄉(xiāng)村巡查民情,,路過野地,發(fā)現(xiàn)千萬只蒼蠅集會,,嗡聲如雷,,便駐足觀看。只見蒼蠅下面有一眼枯井,,就派人下井探視,,發(fā)現(xiàn)里面有一具死尸,上面還壓著一塊捶衣石板,,陳鳳友命令將死尸和石板提上來,,只見死尸面目已毀,立即召集附近村民辨認,,都不認識,。陳鳳友突然想起去年冬天,自己到距離此地十幾里的村莊巡視,,有個村婦因丟失捶衣石,,而大罵不絕的情況,,便立即派人把那位婦女召來訊問。村婦說這塊捶衣石正是她家的,,并說出丟捶衣石的那天晚上,,村中某人和他哥嫂一起失蹤的情況。鳳友立即斷定:某人與其嫂通奸,,合謀殺死兄長,,然后毀容投井。命捕快立即四處搜捕二犯,,二犯緝拿歸案后,,經(jīng)審訊果然如此。

陳鳳友任韶州知府時,,一個富商請求在山上開煤礦,,并賄賂他3000兩銀子,陳鳳友堅辭不受,,說:“開礦煤水毀壞良田,,定會給附近百姓帶來災難,絕不能開采,!”后來,,陳鳳友由于舉卓異,而去京城受獎,,回來一看,,煤礦已經(jīng)開采,煤水流了礦井附近滿地,。陳鳳友火冒三丈,,立即勘察現(xiàn)場,勒令禁止,,并立碑鐫文,,告誡后人。

廣州府增城縣發(fā)生了聚眾謀反案件,,在逮捕的人犯中,,廣州附近各府都有,唯獨沒有韶州府的人,,廣東總督阿果毅聞聽此事,,覺得陳鳳友為政有方,便簽發(fā)檄文讓陳鳳友審理此案,。陳鳳友來到增城,認真查訪,,細心核對,,慎重審判,,誅殺了元兇和真正的逆賊,釋放無辜者數(shù)千人,。在辦案過程中,,其中有一個肇慶府的“犯人”,總督點名處以死刑,,陳鳳友經(jīng)查證據(jù)不足,,拒不執(zhí)行??偠疆敃r發(fā)怒,,后來卻被他不畏強權、秉公執(zhí)法所感動,,棘手的案件都交與陳鳳友處理,。

陳鳳友從南陽調往京城兵部、刑部主事時,,南陽百姓傾城為之餞行,,泣送百里之處,稱陳鳳友為“白面包公”,。由韶州調往肇慶時,,韶州人為之刻石立碑,把他比作漢朝的平陽侯曹參,。肇慶府人民聽說陳鳳友調任的消息,,歡呼雀躍,很多人到百里之外迎接,。在迎接的人群中,,有一人跪下連連叩頭說:“恩人,沒有你,,我恐怕連骨頭都腐爛了,。”這人正是陳鳳友審理增城一案中,,總督點名處死的人,。

調到肇慶,陳鳳友更是勤政愛民,,兢兢業(yè)業(yè),,最終積勞成疾,卒時67歲,。

陳鳳友在任南陽縣知縣時間雖短,,但從“永免園戶交菜”、“萬年感恩碑”和“加四級記錄十次”十幾個字上可以看出他的為民情懷和德能勤績,,他無疑是南陽古代無數(shù)個好官之一,,是南陽官德文化的組成部分,。

而今,“萬年感恩碑”重返“衙門”,,與今人仍能碰出思想的火花,,其現(xiàn)實意義巨大。

征文匯總:

策劃/校審: 王曉杰

制作/編輯: 李 遠

地址:南陽市鼎盛大道369號(光武大橋南段向南980米路西)

官方網(wǎng)站

博物院微信號

知府衙門微信號

張衡博物館微信號