南陽市博物館是豫西南最大的綜合性博物館,,收藏各類文物近兩萬件,,有館藏青銅器、陶瓷、石木器,、錢幣、金銀器,、漢畫像磚(石)等12類,,其中在兩漢漢畫像磚(石)等藏品中,館藏“七盤舞畫像方磚”格外引人注目,。

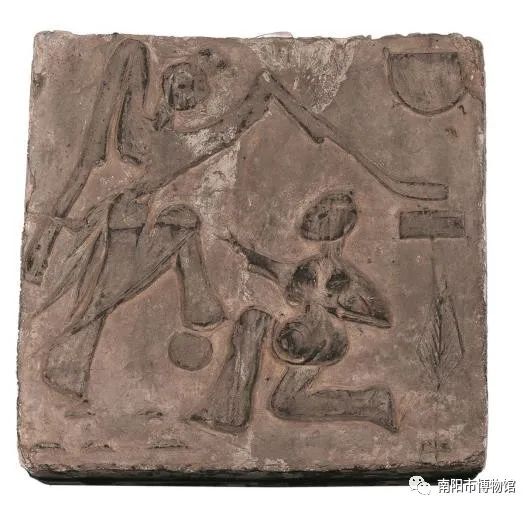

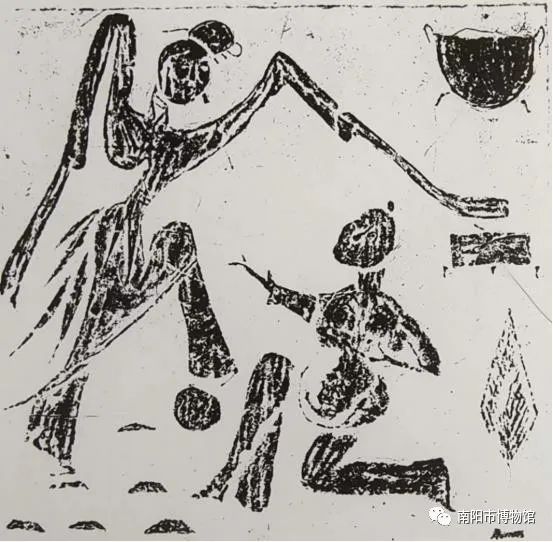

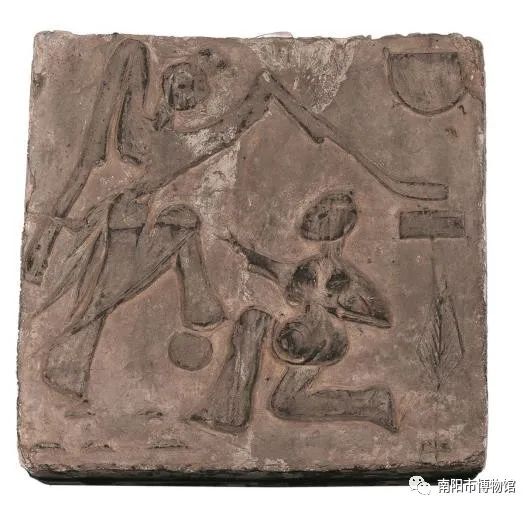

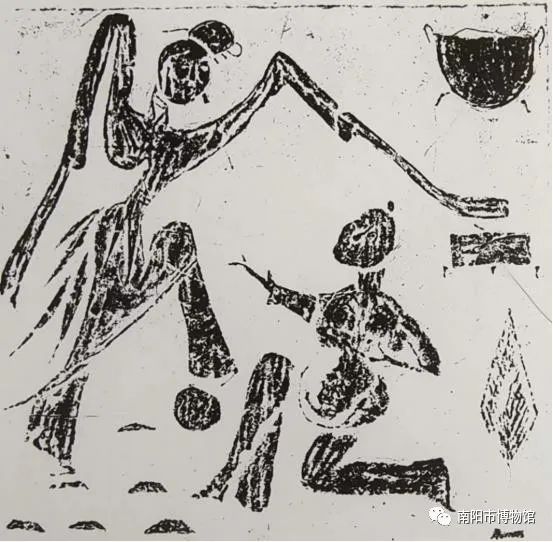

南陽市博物館收藏的“七盤舞畫像方磚”出土于西漢時期新野縣后崗村,,寬40厘米,高39.5厘米,,厚4.5厘米,。左邊有一妙齡少女頭梳雙髻交領(lǐng)長服,長袖束腰,,手持長巾,。左右手向前舉于頭部,腰間有柳葉形的服飾,,踏鼓起舞,,舞者足下倒覆六盤一鼓,女伎動作輕捷,,舞步靈巧,,舞姿優(yōu)美,長袖和裙邊隨舞姿漂拂,。右邊一男優(yōu)單腿跪地,,右臂前伸,面部上仰,,與女伎對視,,充滿情趣。《七盤舞》又名盤鼓,,是漢代著名的舞蹈,。從各地出土的漢畫像石,漢畫像磚看《七盤舞》沒有固定的程式,,它將盤鼓置于地上,,以盤為主,鼓為陪襯,,舞人在鼓盤之上或環(huán)繞盤古之側(cè)進(jìn)行表演的舞蹈,。舞者有男有女,有單,、雙人舞,,也有集體舞,,風(fēng)格不一,共同特征是舞蹈表演者要在排列有序的盤鼓之間,,蹈蹦盤,、鼓作舞,卞蘭《許昌宮賦》中對盤鼓這樣描寫:“振華足以蹈,,若將絕而復(fù)連,。鼓震動而不亂,足相續(xù)而不并,。婉轉(zhuǎn)鼓側(cè),,矮蛇丹庭,與七盤共遞奏,,輕捷之,。”我們既可據(jù)以想象這一舞蹈的風(fēng)采,,也可窺知這一舞蹈的基本舞法,。《七盤舞》雖在漢晉詩賦中屢被提及,,但舞中所踏之盤,,究竟是仰置還是覆置,是否都用七個盤?這些過去一直不清楚,,甚至有人懷疑是否有《七盤舞》?1953年山東沂南畫像石中《七盤舞》形象的發(fā)現(xiàn),,以及陸續(xù)發(fā)現(xiàn)的陜西綏德四十里鋪漢墓,山東諸城漢墓,,河南南陽畫像石,,四川鼓縣畫像石等,都有《七盤舞》的形式,,才進(jìn)一步證明有此舞,,確實有盤、有鼓,,所踏之盤大都是展置的,。過去多認(rèn)為《七盤舞》產(chǎn)生于漢末,近年在南陽唐河縣發(fā)現(xiàn)新莽時期及天鳳五年的畫像石墓中也有《七盤舞》,,證明西漢就已經(jīng)有了《七盤舞》,,與漢代其它舞蹈不同之處,不僅僅在于樂舞組合,,而且與雜技力度感熔于一爐,,剛?cè)嵯嗉妫栏胸S富,。既有楚舞中飄逸,,高雅的舞姿,又有雜技藝人在盤、鼓之上準(zhǔn)確跳躍,、掌握身體平衡的技藝,。因此《七盤舞》常常與雜技節(jié)目同時演出,可見《七盤舞》是舞蹈與雜技的巧妙結(jié)合,,這是我國古典舞蹈的一種獨特風(fēng)格,。有些《七盤舞》已與《巾舞》《長袖舞》相互結(jié)合起來綜合表演,那些長袖逶迭,,細(xì)腰婀娜.技藝高超的宮廷舞伎,,能即興起舞,常達(dá)到瑰姿迭起,,轉(zhuǎn)態(tài)橫生的美妙境地,。應(yīng)該指出,漢代《七盤舞》逐漸向舞蹈方面發(fā)展,。南陽許阿瞿漢畫像石中,,一女伎兩袖飄舉,正縱身從一鼓跳向一盤,,看右腳其,,應(yīng)是腳尖落盤上,畫像生動的表現(xiàn)了《七盤舞》“體速體輕”的特點和舞伎一瞬間所產(chǎn)生的藝術(shù)效果,,再現(xiàn)了該舞的特點,。《七盤舞》不僅反映了漢代民間藝術(shù)家對舞蹈的深刻理解,,也是我們對漢代舞蹈有了更深刻的了解和認(rèn)識,,提高了舞蹈藝術(shù)的技藝,豐富了舞蹈的表現(xiàn)力,,不僅為我國人民所喜聞樂見,,也使我國民族舞蹈藝術(shù)在世界舞蹈藝術(shù)之林中,獨具異彩,。

策劃/校審: 王曉杰

制作/編輯: 李 遠(yuǎn)